2022年8月4日(木)

なにか勉強を始めようと

楽しく学べそうなことを探しました。

こどもの頃、雲に乗る世界観に興味があったり

太陽に近いはずの富士山頂に雪が積もることが不思議だったり

このような好奇心から

通信教育で気象予報士の勉強を始めました。

気象庁のホームページ

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/yohoushi.html#1

しかし、勉強は思った以上に難しいです。

理由はいくつかあります。

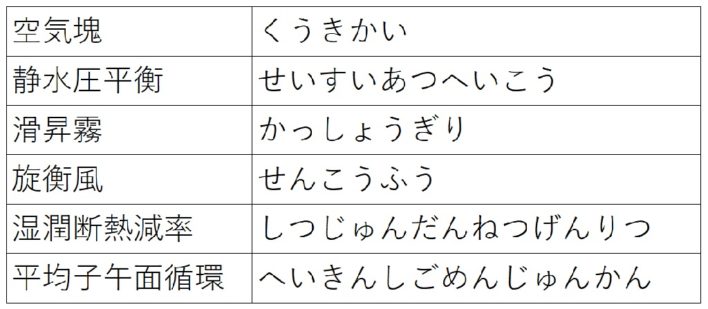

【その1:漢字が読めない】

この漢字を読めますか?私は読めませんでした。

空気塊

静水圧平衡

滑昇霧

旋衡風

画数が多い漢字にも翻弄されています。

湿潤断熱減率

平均子午面循環

ご存じと思いますが、答えを書いておきます。

【その2:カタカナが覚えられない】

レイリー散乱、プランクの法則、ハドレー循環など

カタカナが頻繁に出てきます。

【その3:方程式を理解できない】

これは静止した大気は下向きの力と上向きの力がつり合っているという

静水圧平衡の式です。

Δp=-ρgΔz

このように読みます。

![]()

こういう式がたくさん出てきて、とても難しいです。

楽しいこともあります。

学びを通じて天候や自然が身近になりました。

海の起源。

火山の噴火により大量の水蒸気が雲となり海になった。

地球全体の年間降水量と年間蒸発量は同じ。

風とは、

空気の押す力の強いほう(気圧が高い)から、

弱いほう(気圧が低い)へ、空気が押し出される動き。

晴れた昼、陸の空気は温まると気圧が低くなる。

地球はバランスが悪い状態が嫌いなので、

それを補うため、気圧が高い海から陸へ空気が移動する。

これが海風。

写真は海の近くの場所で、海から風が吹いています。

日没後は逆。

陸の温度が海の温度より下がると今度は陸風が吹きます。

写真は夕暮れの港。

山の斜面を見ると「上昇気流」が気になります。

雲は上昇気流に乗ってつくられるので。

テキストで「水の相変化」を勉強中の頃に撮影した桜並木の霧。

大気中の水分が飽和状態に達しましたね。

私は気象予報士の試験は受験しませんが

教育給付金制度を利用して勉強しているので、

勉強代の20パーセントが返ってくるよう条件をクリアすることを目標にしています。

教育給付金制度

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

今は観測地点が増えたこと、過去のデータの蓄積、コンピュータの計算速度の向上で

気象予報の精度があがっているそうです。

それでもテレビなどで、気象予報士の方がどのような言葉で解説をするか

関心を持って視聴しています。

N・H

伊豆 不動産・伊豆 別荘の物件情報はお任せ下さい。

https://www.maple-h.co.jp/